文化特色

交城县历史悠久、文化深厚,自隋开皇16年(公元596年)置县,至今已有1419年的历史。其中融合了佛教、陶艺、冶炼和道教等多种文化,是交城人民在千百年的传承中的积淀,更是用智慧和汗水浇灌出了一朵朵绚丽的奇葩,用勤劳与勇敢谱写了一篇篇华丽的乐章。

一、牢记革命先烈——吕梁英雄纪念广场

交城是一块红色热土,为中国革命做出了重要贡献。抗日战争时期,晋绥革命根据地是全国著名的革命根据地,而交城山根据地是晋绥革命根据地抵御太原之敌的前沿阵地,是党中央所在地延安通往各敌后根据地的交通要道,也是保护延安的重要屏障。在这块热土上,记载着无数革命先烈精忠报国、义薄云天的撼人故事。从驻交晋绥八分区领导康世恩、罗贵波、张永青等,到交城县籍革命人物华国锋、李立功、常芝青、侯维煜等,他们担当抗日重任,将宝贵的青春年华献给了党和人民;从晋绥八分区顾永田、刘德明、吕怀忠等烈士,到交城郭萱、徐正国、宋俊英等烈士,他们与敌顽强斗争,或战死沙场,或慷慨就义。作为八分区机关所在地的交城,先后有4万余人踊跃参军,502人成为革命烈士,5000余民众被敌人杀害。著名作家马烽、西戎所著《吕梁英雄传》中一些英雄人物就是以交城的抗日民兵战斗英雄英雄段祥玉、韩凤珠、崔三娃等为原型。交城人民在晋绥八分区的领导下,取得了“挤”敌斗争的重大胜利,在中国抗战史上写下了光辉的一页。

吕梁英雄纪念广场能给交城带来什么?据媒体此前报道,一些国家领导人的墓地,已经超越了单纯缅怀先辈的意义,地方政府从选址、出资、建设等均不遗余力积极推动,有的还接受社会捐资,墓地则有相关部门专门负责管理运营。一种典型的做法是,辟为“爱国主义教育基地”和“红色旅游基地”,赋予其政治和经济双重含义。

二、历史传承底蕴——狐氏文化

交城旧称“舅犯故里”,是中国“忠文化”的发祥地之一,而狐突则是中国“忠文化”的开启者。春秋晋国,骊姬作乱,致使晋国宫廷内嫡庶相争,陷入长达20年的混乱,晋大夫狐突以“教忠不二,杀身成仁”的大节不夺之气而名垂青史,其子狐偃以“信义立国,师直为壮”的雄才伟略辅佐晋文公成就一代霸业,奠定了晋国160年的霸主地位。因狐突教子“忠臣不事二主”,深得历代统治者推崇,且被神化。两汉、魏、晋、南北朝及隋、唐等历代皇帝也都以狐突为忠义楷模。到宋代,宋徽宗特敕封狐突为“忠惠利应侯”。交城人于北门外创建“忠惠利应侯庙”,四季祭祀,逢旱祈雨。清光绪三年大旱,为祈雨求神,光绪皇帝下旨敕封狐突为“灵弼侯”,使狐氏文化的内涵更加充实。千百年来,交城县境内立庙数十座而祀之,每年农历七月十四日为狐突诞辰日,至今仍为交城一带的传统古节。晋大夫狐突忠义风范,千年传颂,影响教育着一代又一代交城人民。

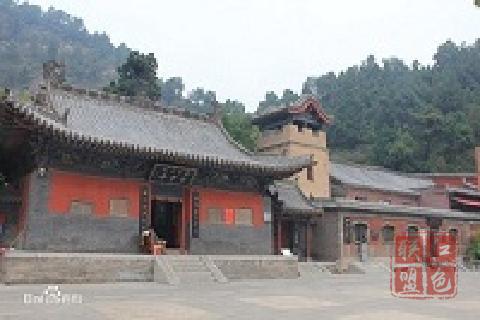

三、佛教文化延续——玄中寺、天宁寺

佛教文化是交城“厚重”文化中的一个重要组成部分。南北朝时代,佛教已在交城流传。隋、唐、宋、金、元、明以至清中叶,佛教均在交城盛行。交城佛教主要有四大宗派:净土宗、禅宗、华严宗、律宗。其中,具有开宗立派意义、影响力大、弘传甚广、盛行至今的是净土宗。交城千年的历史变迁,遗留了丰厚的文化积淀和各种遗址遗迹, 现有国家级重点文物保护单位2处, 省级重点文物保护单位4 处, 其中4处为佛教文化遗存,即玄中寺、卦山天宁寺、阳渠永福寺、竖石佛石刻,这些佛教寺庙中,玄中寺最为闻名。玄中寺以创立佛教八大宗派之一净土宗而著称,是中国现存的唯一一座建于北魏的净土宗早期道场。北魏隋唐时期,昙鸾、道绰、善导三大祖师先后驻锡玄中寺讲经说法,著书立说,弘扬净土法门。从北魏创寺起,北魏孝文帝、唐太宗、唐德宗、唐玄宗、蒙古世祖忽必烈等或亲临寺院礼佛,或赐寺以山庄田林,或赐名,或接见寺院僧人,都给了玄中寺以极高的礼遇。唐贞元十二年,唐德宗赐玄中戒坛为石壁甘露坛,成为盛唐全国三大戒坛之一。净土宗传入日本后,玄中寺也被日本信众尊为祖庭。新中国建立后,周恩来总理百忙之中,亲自责成相关领导对玄中寺现状进行调查,并布置了玄中寺的重建工作。玄中寺被定为全国重点文物保护单位,国家AAAA级旅游景区。1500余年的悠久历史,使玄中寺积金至斗,凝聚了丰富多彩的佛教文化艺术,成为中华民族文明史上一朵光辉灿烂的奇葩。以净土宗为代表的佛教文化传播,使和善慈悲的元素深深根植于交城这方水土。

四、怡人自然风光——庞泉沟旅游景区

交城山国家森林公园位于吕梁山东麓,距省城太原约56公里,交通方便。公园总面积18.7万公顷,自然景观优美,动植物资源丰富,有珍贵树种侧柏林、特色乔木林、观赏林等,世界珍禽褐马鸡、候鸟、野鹿、原麝、金雕等几十种名贵动物栖息于此。庞泉沟国家级自然保护区是世界珍禽褐马鸡的主要产区。褐马鸡为国家一级重点保护动物,是中国的特产鸟类,被列为国际自然与自然保护联盟《IUCN》红皮书中濒危物种,在历史上广泛分布于中国华北地区。山西庞泉沟国家级自然保护区在保护珍禽褐马鸡中具有极其重要的意义。

五、骄傲的商文化——皮商文化

交城县地处太原盆地,为明清晋商的主要活动地区之一,旧时商业贸易繁荣,尤其以毛皮为盛。清康熙初年,皮货商人在城东南却波湖漂洗皮革,污水皮渣竟将却波湖填塞,据卦山天宁寺清康熙十二年(1673)《古罕碑》记载:“旗弁贩洗皮革,奸商挟之为利,腥秽填壅。”可见毛皮制品产销量之大。

清咸丰到光绪年间,毛皮业大振,全县毛皮作坊百余家,所制皮筒销售总量达白银百万两,为晋省之首。民国十年(1921),县城及义望、阳渠、奈林、安定等乡村,共拥有皮坊127家,从业人员6000余名,春夏旺季雇佣临时工匠达万人以上,年鞣制滩皮60余万张,裁制大褂85000多件,产值近3百万银元。

本县毛皮业以滩皮最著,所制皮货色泽雪白透亮,毛花均匀若丝,皮板轻薄柔软如绸,故有“交皮甲天下”之称。各皮坊每年秋冬之际派专人远赴陕、甘、宁等地,选购上等滩羊皮,翌年农历二三月雇骆驼驮运返县,经过泡鞣加工,裁缝成为褂氅,而后由万川、玉成、德兴等20多家皮店发往京、津、沪、并、汉口、张家口、东三省等地。有的销往日本、欧美等国家。外埠商客来往不绝,争相采办,或先期汇款订货,每年秋季都有外商采办,住交争购滩皮件。据《太原府志》(1922年版)记载,德国采办曾以数十万白银存放府库,备买交城皮件,“交字毛”誉满中外。

2008年,交城滩羊皮鞣制工艺入选第二批“国家级非物质文化遗产”名录,遗产编号:Ⅷ-111。

六、非物质文化遗产——滩羊皮、琉璃咯嘣

交城在长期的历史发展过程中,不仅创造了种类繁多的物质文化遗产,也创造了异彩纷呈的非物质文化遗产。目前,交城成功申报国家级、省级、市级非物质文化遗产保护名录8项,其中国家级1项:交城滩羊皮鞣制技艺;省级5项:交城卫生馆五香调料面制作技艺、交城琉璃咯嘣制作技艺、交城卦山庙会、交城玄中寺“鸠鸽二仙”传说、“交城“中秋云香”制作技艺;市级2项:交城县堆绫技艺、交城县银器首饰制作技艺。值得一提的是,据史料上记载,中国各地类似"琉璃咯嘣"的手工制品都源自山西交城,在全省乃至全国都是只此一家别无分号的绝活。吕梁市交城县夏家营镇覃村是“琉璃咯嘣”原始产地,已有四百年的生产历史。非物质文化遗产是交城悠久的历史和灿烂的文明经世代相承而留下来的活化石,这些传统文化的表现形式多样,文化价值珍贵,承载着重要的文化信息资源,也是交城历史的真实见证。